追赶与超越——供水分公司一分厂二级工程师刘先立的创新故事 | 中国平煤神马报

一向随和的刘先立犟过三次,两次都是为了建智慧水厂。

2008年,31岁的他不甘技不如人、受制于人,从零开始自学数字编程,最终编出了一套自动控制程序,开创公司先河。

2022年,44岁的他离开正科级管理岗位,“转岗”投身创新工作室,用不到厂家十分之一的建设投入自主打造智慧水务系统,带动企业开启高质量发展的“第二增长曲线”。

“我在企业端上了技术饭碗,实现了自己的价值,也希望通过技术让企业发展得越来越好。”11月29日,回顾前半生,刘先立感慨自己的坚持没错。只要肯钻肯干,辅助单位照样能当上先锋、创造可能。唯一让他遗憾的是:“时不我待,起步还是有点晚。”

20年节约6000万元的创效排头兵

刘先立是半路出家,2003年从部队转业来到供水分公司一分厂当维修工时才接触电工专业。他现在还记得,第一次看到配电柜里密密麻麻的线路和令人眼花缭乱的图纸时,大脑一片空白的感觉。“学历不高,没有经验,和人家差一截子。”他说。

搞不定这些线路、图纸,就吃不了这碗饭。刘先立去邻居家借来初中物理教材,把知识点写到卡片上,装在口袋里,抽空就拿出来研究,遇到不懂的,便向厂里师傅请教,有时还拉着邻居家的孩子给自己补课。

“学技术有啥丢脸?不会干才丢脸。”刘先立想得很明白。

他边补基础边把厂里的废旧设备拣出来拆解研究,试着维修。刚开始,烧机、毁件,渐渐地,越来越多设备被修好。

该厂领导得知后,给了他一个“特权”:允许拆卸备用启动柜、配电盘等,只要能尽快熟悉设备内部构造和运行原理。

他立马将备用低压配电柜拉到厂里“解剖”,对比图纸一一标注、拍照、拆除再安装复原。200多条线路、400多个接点……他在单位泡了整整8天,弄清了配电柜电路图。

“刨根问底才能触类旁通。”刘先立说。厂里的鼎力支持让他很受鼓舞,有活抢着干,有问题第一个上,解决不少“疑难杂症”。“后来,每当遇到复杂电路故障,我们就喊先立来。”该公司一分厂水务班老职工张斌说。

2016年,刘先立被提拔为该公司生产科副科长(正科级),主管电气设备维护。刚到新岗位,他就沿着公司供电线路往返走了10多次,行程约600公里,将近千台电气设备一一统计在册,4000余条设备参数烂熟于心。

看得多想得多了,一个个好点子就冒出来了。他创新提出的电气优化管理方案、水泵运行机组改造方案,每年能节省电费200多万元。

随着工作不断深入,一个个棘手的问题也逐渐暴露出来。2021年,刘先立发现,因维护技术和操作水平问题,许多自动化设备从安装时的自动慢慢变手动,最后报废不动。他意识到,公司PLC编程和维护力量必须加强,否则会完全受制于厂家。

怎么办?刘先立买来书本,想复制学电路的过程,却发现“经师易得,人师难求”。PLC编程技术门槛相对高,他学起来很吃力,周围没有可交流解惑的人,厂家也被他请教得不耐烦,直言:“这有啥可问的。”

刘先立脸上烧得慌,不是因为被驳斥,而是第一次直观感受到厂里被同行甩得有多远。

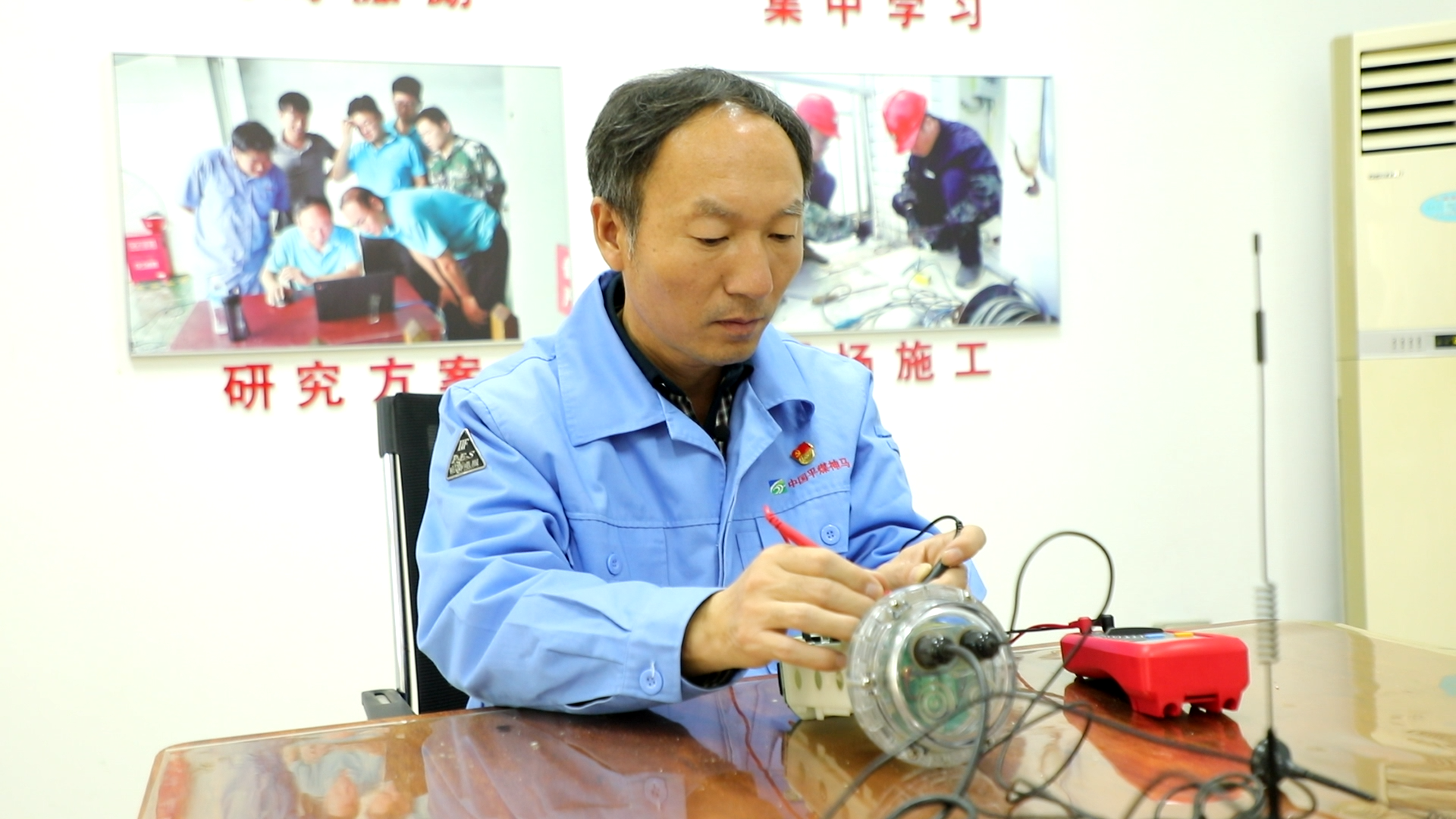

“当时我就下定决心,要攻克难关,自己编程。”刘先立憋着一股劲,经过数月艰苦钻研、200余次编程试验,独立编出一套自动控制程序,并成功应用于该公司消毒设备等。

传感器和线缆代替泵工巡检、跑腿、抄录,还能将设备内部肉眼看不到的数据传输到屏幕上,生成报表,大大降低了职工的劳动强度。

凭借这项技术,2022年,该公司成功拿下平顶山市南水北调褚庄泵站运维权,其间刘先立带领技术骨干驻守泵房200个日夜,提出合理化建议20条、规范制度15项,赢得了市政管理部门的赞誉,让该公司每年增收165万元运维费。

据统计,刘先立直接或间接参与的重大创新项目,已经为该公司节约了近6000万元的成本,相当于该公司1年的营业收入,年均节约300万元。

“改变一代人”的创新痴迷者

2022年年初,为提升科技创新能力,该公司党委决定成立创新工作室,重点解决电气自动化生产难题,急需一名带头人,全身心带领团队投入技术攻关。

选择竞选新岗位,意味着要舍弃确定性的职业发展道路,放弃照顾家庭、陪伴妻儿的大把时光,承担科研路上的风险。

“他坚持竞选。我说不为他惋惜,没埋怨过,那是假话。但这么多年夫妻,我清楚他是很纯粹痴迷技术的人,也明白他一直不甘心企业落后于人,只有这个位置,最能实现他的抱负。”刘先立的妻子最终选择支持丈夫。

就这样,刘先立转任公司二级工程师,经过层层考核成为工作室带头人。该公司党委以他的名字命名工作室,公司主要领导揭牌。

迅速选兵点将后,一个大活儿交给了“墙泥未干”的工作室——自主进行二分厂泵房远程控制无人值守自动化改造。

其实在2年前,有专业化公司对此给出的改造报价是2200万元。但“穷人家”算细账:不算后续维护,单是改造就要花掉该公司营业收入的五分之二。但若不改,厂里活多人少,职工劳动强度大,而且在智慧水务发展一日千里的背景下,公司会陷入标兵渐远、追兵渐无的被动局面。

花小钱究竟能不能办成自己没办过、别人办不到的大事?

缺经验、少参照,刚开始,刘先立感觉“老虎吃天,无处下口”。他们只能先从摸排设备开始,确定需要采集的信号,以及整个泵房远程控制无人值守需要具备的功能,再在专业化公司留下的只言片语和网上各类方案中抽丝剥茧,反推设计方案。

刘先立发现,厂家设计的许多功能并不是必要的,于是有了一个大胆的设想:砍掉枝叶,只保留整个远程控制无人值守自动化最核心的部分。

这边,刘先立带着人马自主开发、自主施工,一分钱一分钱地优化,方案修改了上百次,图纸整理了好几公斤。那边,将项目交给该工作室的公司领导也顶着很大压力、冒了很大风险,时时关心。

2022年10月,是泵房远程控制无人值守自动化改造项目最胶着也是疫情形势十分严峻的时候。为保证项目顺利完成,刘先立带领工作室仅有的4名成员,立下不成功、不回家的誓言,主动隔离在二分厂,一住就是40天。

这是不轻松的40天。

没有经验、没有专家指导,有的全是“没见过、上网也查不出解法”的问题。失败成了家常便饭。

为了提高效率、节省时间,刘先立带领大家白天铺设线路,晚上研发程序。工作室的灯彻夜不熄。“大家争吵不断,你说你的,我听完再反驳,谁有理最后听谁的。”刘先立说。

该公司领导前来探望,看到大家熬得眼通红,滴着眼药水工作时,劝大家注意身体,临走时交代身边同志,工作室要什么给什么,谁耽误研究处罚谁。

通过大家共同努力,问题逐一化解,思路越来越清晰。他们先后自主完成了泵房远程控制无人值守自动化改造项目和二分厂中控室自动化改造项目。智能化操控系统一次运行成功。此后,全厂设备能远程控制,所有生产运行数据均能实时监测、及时传输,改写了该公司泵房必须设值班室的历史,翻开了该公司智能化发展的崭新篇章。

二分厂中控室举行揭牌仪式的那一天,天气寒冷,天空飘着小雨,公司领导班子成员和中层干部全部到场,无一缺席。

该公司经理王全军说:“刘先立创新工作室的成功,不仅改变了公司长期以来的运行模式、管理模式,更增强了公司科技创新独立自主的信心和决心,推动公司跨越发展至少20年。”

该公司党委书记常江感慨:“先立同志改变了水厂这一代人”。

此后,刘先立等奋战两年时间,先后完成了该公司另外三个分厂的智能化改造,将该公司智慧水务建设管理推至行业领先水平。与第三方专业公司提供的2200万元报价相比,该工作室仅用了200万元就完成了项目改造任务,成功精简人员65人。其他专业公司前来观摩学习,交口称赞:“说他身价2000万元,一点也不为过。”

带出一群“研究生”的技术领军人

“长期以来,我们努力的重点还在于追平、撵齐,公司想保持领先,离不开新人支撑。”对于科技创新工作的“交接棒”,刘先立未雨绸缪。

自工作室成立以来,刘先立就与该公司党委一同发掘、培养优秀人才,并开展了150多场培训。

平时,每到一个分厂进行技术改造,刘先立都会先摸人才底。看到好钻或是有专长的职工,就将他们请进工作室登台讲课,实现边创新、边学习,边培养、边产出。

“我觉得兴趣和实践是最好的老师,因此也对工作室成员因材施教。”刘先立说。尽管工作室成员数量已经增长了3倍多,但是每名成员擅长什么、短板在哪,刘先立仍一清二楚,在项目分工时发挥各自比较优势,在平时有意补齐大家的短板。他还会带底子薄的职工回家中“开小灶”,主动分享自己的学习笔记。

这些年,刘先立培养的一大批优秀人才,成为公司骨干、集团栋梁。在集团职工职业技能竞赛地面维修电工工种比赛中,刘先立创新工作室的三位成员获得前三名,打破了该赛事长期被生产矿独揽的局面。

该工作室成员先后取得国家专利9项,共获得该公司30万元奖励,这一金额占该公司月度工资总额的13%,充分彰显了集团“工资靠课题、奖金靠成果”的创新导向。刘先立本人也被授予第三届“集团工匠”、集团劳动模范荣誉称号。2024年,刘先立创新工作室被确定为“集团首批劳模和工匠创新工作室”。

今年以来,刘先立带着徒弟编纂出更方便传播转化的“技术包”,打包输出,承接集团内外部单位智能化改造服务,打造新的增长点。

公司发展向好,刘先立肩上担子仍不轻:升级“技术包”、带出来更多人才、参与集团水资源集约管控和智慧调度大平台建设……

千头万绪,步步为营。公司的事不敢耽误,家里的事也不能马虎。

刘先立这“第三犟”,为的是孩子的职业规划。前些年,大儿子分文理科,想报理科,将来学铁路工程。妻子嗔怪:“学技术操心多,小心像你爸一样,才40岁就白了眉毛。”

刘先立嘿嘿一笑,力挺儿子:“现在产业工人的路越来越宽了。跟着时代和自己的兴趣走,沉下心练好本领,你能走得比我远、比我好。”

(文/图 融媒体中心记者 李佳琪 李小龙 编辑 罗音)